さあ、レッスンを開始しましょう

ピアノの練習中 【心が折れる瞬間】を回避する方法

もしもピアノが弾けたなら

リスト作曲『愛の夢』

演奏はこちら

こんな楽譜も

スイスイ譜読みして

弾けるよになれたら

最高ですよね〜〜〜〜

今日は練習中に

心が折れずに

曲に向き合えるようになる

がテーマです

一人一人を丁寧に

生涯にわたって

ピアノを楽しむことを実現![]()

習い事も多様化の時代

その中

ピアノを習うと

どんな良いことがあるのか?

その魅力を発信

長野県諏訪市にある

きたざわ ゆみこ音楽教室 です

(#1141日目)

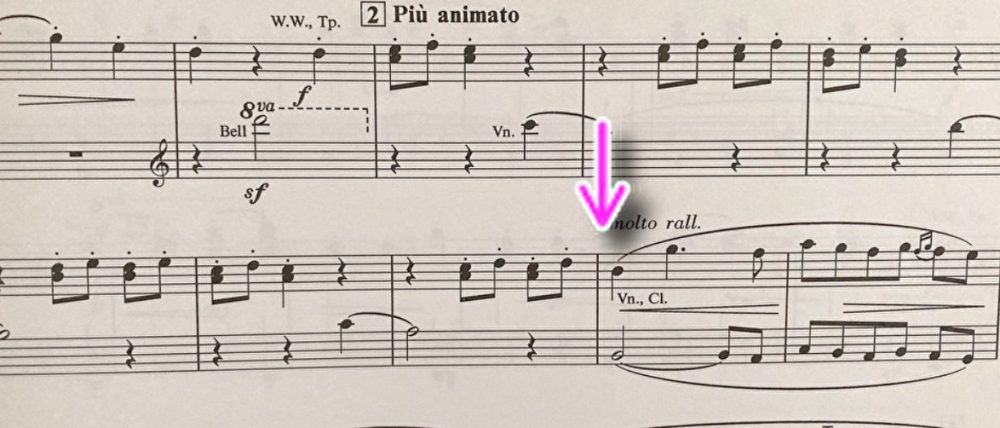

てなことで

いきなり先ほどの楽譜を

出されたら…

と度肝を抜かれます

心も身体も

脳の準備できていませんから

無駄な労力と時間を

費やして

結果弾けない

ピアノが嫌いになること

間違いなしです

物事には

やはり順序がありますから…

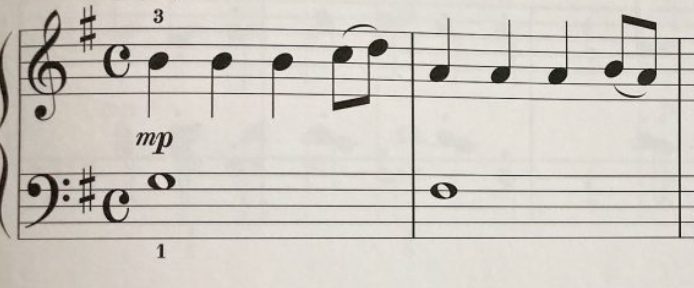

私のところで

まず園児の皆さんは

この教材から

スタートです

最初は右手だけ

徐々に両手になっていきます

お家では

単音のまま練習をしてきて

レッスンに来たところで

私が伴奏を担当し

素敵なアレンジの伴奏なので

ちょっとした

ゴージャスな曲に仕上がります

以前お母さんの代わりに

レッスンを見に来てくださった

お父さんが

家で聞いている曲と

全然違って驚きました

と喜んでくださったことがあります

狙い通りです

徐々に

リズムがついて

メロディーとハーモニーが生まれて

リズムも複雑に

なっていきます

でそこが徐々に

練習の負担となって

練習離れが始まるんですよね

それを回避するために

必要なことは

しっかり理解すべきことを

身につけて行って

知識を増やす

それは

音楽のルール

を知るということです

そして

ルール違反をしないために

技術を身につけます

車の運転と同じですよね

ルールを守って

技術を身につけていけば

あとはご勝手に

いきたいところへ

行ってください

(弾きたいように弾いてくだい)

というわけです

ルールを知って

技術を身につけるだけ

ってとってもシンプルなのに

ピアノを弾くって

なぜ難しいんだろう

どうして

あるレベルに達すると

弾けなくなるんだろうか

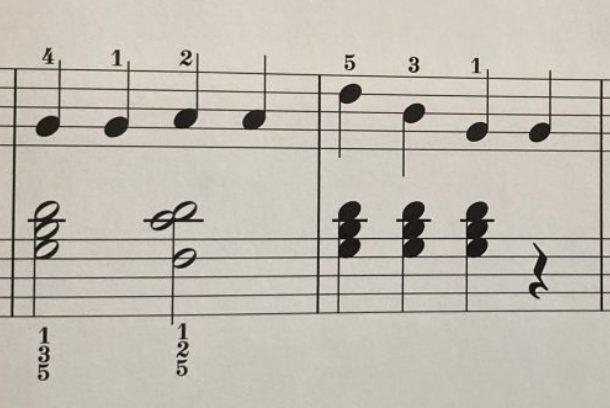

こちら

今小学2年生が発表会に向けて

取り組んでいる曲です

この矢印のところまでは

練習してくるのですが

このあとが難しくて

先生教えてください

とこの曲に取り掛かった

子たちほぼ全員

質問してきます

なぜここが難しいと

みんなが感じるのか

理由は1つです

その前までは

重なっている音が

多くて3つ

急にここから左右が

同時に3つの音を弾く

6つの音が重なって

リズム変化しているので

そう…と

度肝を抜かれるんですね

でも本当はとっても簡単

下から音を一つずつ読んで

音名を確認

あとはどうやって

同時に片手が3つの音を

掴むのか

テクニックを確認

1つずつ問題を

解決していけばいいんですよね

昨日のブログに

綴ったんですが

脳が勝手に

難しい と

と

1度認識してしまうと

思考が止まって

練習も止まってしまうんです

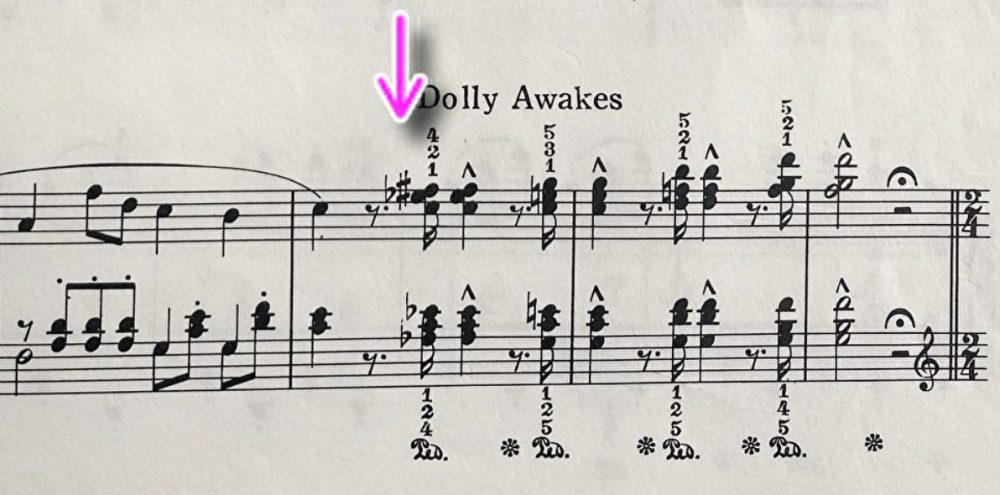

こちらは

小学6年生が取り組んでいる

連弾曲(高音パート)の楽譜です

ここで起こる問題は!?

リズムが理解できていない

からの弾けない状態が

起こります

ここは特別取り出して

部分練習を

すべきとことなんです

ほとんどの子が

弾けないまま

通して弾いているだけなので

いつまで経っても

弾けるようになりません

面倒に思わずに

難しいところを

さっと見つけて

そこだけ練習する

これができるようになると

ピアノの練習は

効率良く進めることができます

面倒に思うことを

すっ飛ばすから

結果…

遠回りをしているんですよね

イレギュラーなことが

起きても

度肝を抜かれることなく

冷静に

自分にできることを

判断する力

ピアノを習うことで

そんな力も着ききますから

習い事として

おススメです

そして

我が子が

こんな演奏をするようになったら

嬉しくないでしょうか?

私も親子連弾を楽しんでいます

今日も

最後までお読みくださり

ありがとうございます![]()

きたざわゆみこ音楽教室

392-0016 長野県諏訪市豊田2068-1

時間:9:00~20:00

定休日:日曜・祝日

体験レッスン受付中